ポット出版社長・沢辺均の日記-41[2009.10.05〜06]

2009-10-07 沢辺 均

●2009.10.05月

S社、デザインの打ち合わせ。

その直前、「溜め息に似た言葉」(岩松了)を利用した書店フェア提案をめぐって説教。

狙いのポイントがあいまいなんだな。

「溜め息に似た言葉」は、

脚本家+俳優の岩松了が/「名作」小説からセリフを一つ抜いて/そのセリフのなにがポイントかを書いた、もの。

もう一つは、それに若手の写真を一枚ずつくっつけた。

書店で、その「名作」に岩松了の抜いたセリフと、そのポイントをワンフレーズで、POPを作って、

「名作」自体を売ってもらえないか、というのがフェアの狙い。

でその横に、この「溜め息に似た言葉」も、、、、。

なのに、肝心のPOPの見本がない、とか、いろいろ。

●2009.10.06火

昼飯を食いながら、佐藤と打ち合わせ。

もどって、取材を受ける。

夕方はNext-Lの原田さん、田辺さんが来て、取材+ビデオ。

その後、均整(整体の一種)。

当社会長・飯島洋一と、均整の合間に雑談。

飯島は、井筒和幸監督の新作「ヒーローショー」に出演していて、

井筒監督の演技指導の厳しさの話がおもしろい。

映ってないところの人にまで、本気で演技させるとか、、。

図書館大会で原田さんたちが発表するときのネタだそうだ。

夜は、社内に出した課題についての「解答」を書く。(課題はマエの日誌に書いた)

↓は私が書いたものです。

──────────────────────────────

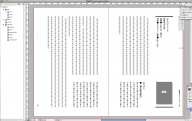

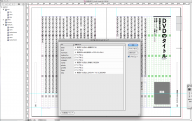

●炭素と溜め息のシナノの印刷請求をみて、四六版で192ページと同じなので、

なぜ費用が2倍以上の開きがあるのか、を箇条書きでかけ。

・プリントは各自の机に置く

・参加は自由/提出後参加者には解説をします

・箇条下記には、その数字的な根拠を示せ

沢辺の解答(請求書では399000溜め息が高い、下記計算合計は390006)

○本文、炭素はモノクロ、溜め息はオール4色だから

・色校の有無 0円/96000円 溜め息が96000高

・刷版 (1/1×3)=6版/(4/4×3)=24

単価はかわらず2500円

額で、15000円/60000円で 溜め息が45000高

・印刷 (1/1×3)2000s=6版/(4/4×3)2000s=24

単価は 5000円/5500円

額で、30000円/132000円で 溜め息102000の差

○カバーとオビ、炭素は付け合わせ、溜め息は別刷のため製版+印刷+ニス、が費用の上乗せ(用紙別)

・製版代(色校含む) 2×8000=16000/2×5000+2×4500=19000 溜め息が3000高

・刷版印刷(四六半裁3面1334s/? 1000s) 2×7000=14000/2×7000+2×7000=28000 溜め息が14000高

・ニス引き 1334×15=20010/1×7000+1×7000=14000 炭素が6010高

○表紙の刷版印刷、理由は解らんけど、溜め息の単価が1000円高

○表紙をニス引きにして、溜め息7000円高

○製本が、並製/上製で 2000×24.45=48900/2000×61.35=122700 溜め息73800高

○配本料 理由不明で、25000/20000 炭素の5000高

○用紙類

・本文 使用枚数が1色/4色で、予備の紙に差がある 6750/7500

キロ単価 130/160

で62775/90000 溜め息27225高

・カバー+オビの付け合わせのため(単価はほとんど変わらず)

紙 800枚/700+700枚 金額 47080/40810+28721=69531 溜め息が22451高

・上製のため、ボール紙が溜め息に必要 0/150×63.3=9540 溜め息が9540高

──────────────────────────────

Comments Closed