2007-11-26

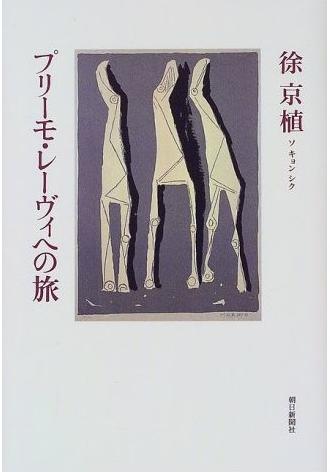

◇読者レビュー◇ 『プリーモ・レーヴィへの旅』 徐京植 著

『オーマイニュース』に次のような記事を執筆しましたので、転載いたします。

主題:◇読者レビュー◇ 『プリーモ・レーヴィへの旅』 徐京植 著

副題:在日の作家・徐京植がアウシュヴィッツから生還したユダヤ人の苦悩を追う

【本文】

毎年8月になると、生死について考える機会が多くなる。それは、日本がかつて闘った太平洋戦争について回顧する特集番組がテレビでは多く流れ、書店には戦争肯定派から戦争の悲惨さを語り継ぐものまで多種多様な戦争物の本が並び、日本全国で護憲派から改憲派まで、天皇主義者から反天皇主義者までが、戦争にまつわる集会を開催する。戦争焼け跡世代から平成生まれまでが参加し、ときには発言する。

NHKが、原爆被爆者たちに関するドキュメンタリー番組を2003年8月に放映した。画面の中に出てきたヒロシマ被曝者の女性が発した一言、それは広島原爆ドームに訪れた子ども達を案内し、彼ら彼女らに向けて放った言葉なのだが、その至言がわたしの心を強く捉えた。

「死ぬことが当たり前だったのに、生き残れたからといって喜べますか?」

原爆で焼けただれた傷がいまだに彼女の背中に、首筋にのこる。家族・親戚・知人、学校が1校ごと、あるいは町がひとつ、一瞬の光とすべてを焼きつくす一瞬の熱に飲み込まれ、生命とその痕跡をすべて一瞬にして、消し去った。広島は、真っ青な空だったという。鉄が太陽に反射し煌めきながら、ヒューと空から爆弾が地上に落ちるのを見て、なんだろう、あれ、キレイだなー、と思った人もいるだろう。原爆から投下までのほんのわずかな時間、爆弾が地上に炸裂した時間、それを境に、この世は、絶望という言葉ですら軽薄に響く生き地獄へと変質した。近しい者が消え、生き残った者も身の回りで死に絶えていくのが日常の生き地獄で、生き残ったとして、自分の生命を、生き残れた事実を、歓喜して受け入れるであろうか。

彼女の煩悶を聞きながらわたしが思い出したのは、アウシュヴィッツから奇跡的に生還したユダヤ人作家、プリーモ・レーヴィのことである。わたしはレーヴィの存在を、徐京植(そきょんしく)さんの著作『プリーモ・レーヴィへの旅』(朝日新聞社)で知った。レーヴィは、生還できたことの慶びよりも、同胞が数十万、跡形もなく抹殺された中で生き延びたことへの罪責の念を、深く抱かざるをえなかった。生き証人であった彼は、アウシュヴィッツ生還から40年、経ったある日、自宅の階段から身を投げ、自殺する。

生き残ったことの罪、人間であることの恥。彼が苛まれていたのは、これらの自責の念なのだろうか。徐さんは、「あなたはなぜ死を選んだのか?」。そのこたえを探すため、かれの足跡をたどろうとした。

アウシュヴィッツも生き地獄といえる。

◇ ◇ ◇

「人間にはこんなことまではできないだろう」という通念、「人間ならここまで墜ちないはずだ」という期待、それらが苦もなく裏切られた場所がアウシュヴィッツだった。そこは、「人間」という尺度が完膚なきまでに打ち砕かれた逆ユートピアであった。(同著124頁)

◇ ◇ ◇

そうであるがゆえに、その逆ユートピアを生きぬいたレーヴィの死が、徐にとって衝撃的だった。

◇ ◇ ◇

人生は、私たちの一人一人によってではなく、アウシュヴィッツの生き残りであるレーヴィによって肯定されているのだ。あのような経験をした人が、なお人生を肯定している。そうである以上、私たちがあらためて何を悩む必要があろうか・・・・・・。(144頁)

◇ ◇ ◇

レーヴィが自らの命を全うしていたならば、人生はとっても豊かだし、美しいというメッセージを、レーヴィの生涯から私は汲み取れたであろう。だが、レーヴィは自死した。

レーヴィの死を何が決定づけたのか、分からない。徐さんはただ、レーヴィの悩みを必死に汲もうとする。

わたしが印象に残っているのは、レーヴィとドイツ人たちの”断絶”である。

ミューラという人がいる。レーヴィはアウシュヴィッツに行く前、ブナの研究室にて囚人として強制労働させられたのだが、その扱いは「不可触賤民」であった。ドイツ人のなかでユダヤ人を人間として見るものはいなかった。その実験室にミューラは出入りしていた。レーヴィは彼から、「あなたはなぜそんなに不安そうな様子をしているのですか?」と尋ねられたことを記憶していた。終戦後、ひょんなことから、レーヴィはミューラと何回か手紙のやりとりをする。ミューラは、アウシュヴィッツの出来事を区別なしに「人間」のせいにし、実験室で「対等な人間同士の、友情に近い関係を結べた」と断言し、ブナの工場は「ユダヤ人を保護し、生存を助ける」ために建設された、ユダヤ人に同情するなという命令は偽装だったと、強弁した。そして、「私にとっても、あなたにとっても有益で、あの恐ろしい過去を克服するために必要である」という理由から、レーヴィとの面会を求める。ナチ信奉者ではないであろう彼の申し出をレーヴィは断る。レーヴィには、彼が自分と対等に話した記憶などない。

ある若い人はレーヴィに、ドイツ人はなぜ、アウシュヴィッツを知らなかったのでしょう、と質問した。彼らドイツ人は、無知と言うより、知らないふり、見ないふりをしていた。それは暴行現場に出くわしたとき、知らなかったように立ち去っていく人に似ている。無知だった、知らなかったといえば、ドイツ人は自らの罪を問われない。自責の念にも駆られないですむであろう。しかし、暴行されている側からみればどうであろう。集団に一人なぐられ、地面にたたきつけられ、うつぶせになり、キックの乱打がとんでくる。蹴られながらふと見ると、向こうにそれを目撃している人がいる。その人は、知らん顔をして、その場を立ち去る。蹴られた側は、目撃者をどう思うだろうか。「しょうがない」とわりきれるだろうか。ドイツ人にとって、「無知だったから、しょうがなかった」という問題は、ユダヤ人にとっては、「しょうがない」では済まされない問題だ。

「過去を克服できぬ」ミューラは、ユダヤ人から発せられる「過去の克服」という語をどう聞いたのであろうか。

朝日新聞社

241ページ

1999年7月

2310円(税込)