|

|

|

|

たったひとりのクレオール

聴覚障害児教育における言語論と障害認識

[2003.10.20刊行]

著●上農正剛

定価●2700円+税

ISBN4-939015-55-6 C0096

四六判/512ページ/上製

印刷・製本●株式会社シナノ

カバー写真●鈴木 啓

ブックデザイン●沢辺 均

在庫有

【立ち読みコーナー】※本書所収原稿の一部を紹介

序章

■たったひとりのクレオール―はじまりの問い

(書き下ろし/2003年3月)

の一部を公開

クレオール(creole)ということばを御存知でしょうか。言語に関するある現象を表すことばなのですが、それがどんな現象なのかということを理解してもらうためには、その前の段階にあるピジン(pidgin)という現象から説明しなければなりません(図1参照)。

図1(クリックすると大きくなります)

共通言語を持たない二つの人間集団が接触した場合、限定的な意思疎通手段として、そこに新しいことばが生まれます。その「接触言語」(contact language)をピジンと言います。例えば、日本から南米に移民として移り住んだ人たちは外国語の中で暮らすことになります。彼らの母語は日本語ですが、仕事や生活の必要から、少しずつ現地のことばを覚えていかざるを得ません。そのうち、日本語の中に現地語の単語や文法要素が混交するようになります。そうして出来たことばがピジンです。ことばとしての安定性、語彙の多寡、文法構造の複雑度に関しては様々な情況がありますが、ピジンは全般的に「簡略化・合理化」が起きる傾向を持っていると言われています。

そして、ピジンを話す親のもとに次世代の子どもたちが生まれてきます。その子どもたちの言語獲得はどうなるでしょうか。当然、そのピジンを聞いて育ちます。彼らが最初に接触するのはこの簡略化、合理化された、ある意味で不完全な「接触言語」であるピジンだということになります。つまり、彼らにとっての母語はピジンなのです。ところが、そこから不思議な現象が起き始めます。子どもたちはその簡略で不完全だったピジンを、徐々に整備して、独自の安定した語彙や文法構造を持ったことばへと組み上げていくのです。言うならば、間に合わせのことばだったピジンを元手(材料)にして、それをきちんとしたことばへ徐々に編成し直していくわけです。この変化をクレオール化(creolization)と言い、そうして出来たことばをクレオールと呼びます。クレオールはピジンに比べ、語彙や文法構造の安定度が高く、自然言語としての複雑度と体系性を備えていると言われています。

中途半端であったことばを独立した言語に編成し直していくという子どもたちが持っているこの不思議な力(言語能力)に注目したのが言語学者ビッカートン(◆1)でした。与えられた材料がたとえどのように不完全なことばであっても、それを元手にして、それを完全な言語に変化させていくだけの能力が子どもたち(人間)には「生得的」にあるのではないかというのがビッカートンが提示した仮説でした。

そして、このビッカートンの考えを聴覚障害児にも当てはめて検討したのが言語学者ピンカー(◆2)でした。ピンカーは南米ニカラグワの聾児に観察された手話におけるクレオール化現象を題材にして次のような問題提起をしています。最初に見て覚えたのが(多くは聴者の親や教員が表出した)文法的、語彙的に不完全、不正確な手話であっても、聾児たちはそれを出発点にして、その手話を徐々に修正していき、最終的には自然言語として何ら遜色のない語彙と文法構造を備えた独自の手話言語に構築していったのではなかったか。

このクレオールという言語現象、あるいは、子どもたちがそのような言語能力を生得的に持っているという考え方は、特に聴覚障害児教育に携る者には多くの示唆を与えます。実際、近年、手話言語に関する関心が高まりつつある情況の中で、このクレオールという概念が時々取り上げられることがあるので、そのような文脈の中でこのことばを目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

クレオールという言語現象の基本的説明と、それが聴覚障害児教育にも浅からぬ関係があるということが少しはおわかりいただけたかと思います。しかし、実は、ここまでは前置きです。私が本当に話したいと思っていることは、これから始まります。

私は言語と思考の関係に関心を持ち、仕事を続けてきました。聴覚障害児の教育に携わってきたのもそのためですし、手話もそのような観点から勉強を続けています。そして、今、説明したクレオールという現象も言語と思考に関する重要な問題の一つとして関心を持ってきました。しかし、ある時、そのような観点とは少し違う角度から、このクレオールという問題を考えざるを得ない出来ごとと遭遇しました。そして、それは私の中で思いのほか大きな問いかけとなって意味を持ち始めたのです。

------------------------------------------------

注

◆1……Derek Bickerton ハワイ大学言語学科教授。クレオール理論の代表的研究者。著書『言語のルーツ』大修館書店(一九八五)。

◆2……Steven Pinker マサチューセッツ工科大学教授。著書『言語を生みだす本能』上・下NHKブックス(一九九五)。

*

…(中略)…

*

人間にはことばを形成していく生得的な能力があります。たとえ、最初に出会う(接触する)ことばが不足や不備のある不完全なものであっても、それを元手に、徐々にきちんとした言語に組み上げていく能力です。これがクレオール化という現象の背景にありました。しかし、そこには非常に重要な事柄が付随しています。そのようにクレオール化が起きて、間に合わせの接触言語から自然言語としての整備されたクレオール言語に変化していくのは、そのことばが多くの人(仲間)によって使われる、つまり、その言語によることばのやり取り(コミュニケーション情況)がそこにあるからです。クレオールは多くの人が実際にそれによって意思疎通をはかり合う「関係性」の中から生まれる言語であり、その中で躍動的に生き続けている言語です。たくさんの仲間(言語共同体)の中でこそ初めて生み出され、形成されていく言語だということです。

一人の母と一人の子どもが出会い、互いに何とかわかり合いたい、心を伝え合いたいと切望しました。たとえ、それが聴覚障害児にとっては非常にわかりづらい音声言語というコミュニケーション手段ではあったとしても、子どもは母親が発することばを必死になってわかろうとしたため(そうせざるを得なかったため)、他の者には誰も理解できなくても、母と子どもの二人だけには何とか辛うじて、あるいは微かに通じる不思議な伝達回路が生まれたのかもしれません。母と子だけの擬似クレオールです。そして、少なくともこのことだけははっきり言えるのは、その擬似クレオール的ことばだけが、唯一、その聴覚障害児が母親と繋がっておくことができた細道だったということです。聞こえない子どもは、この細道にすがって生きていくしかなかったということです。

しかし、それはどこからどう見ても、仲間(言語集団)を持たない、母親一人としか繋がれないきわめて特殊なことばです。母親がいなくなれば、あるいは、母親がいない所では、他の人には通じない「たったひとり」だけのためのことばです。

クレオール化という現象は、おそらく人間の精神が「仲間を求める」からこそ生じる現象ではないでしょうか。また、「言語」と言った瞬間、そこにはある一定数以上の仲間集団(言語共同体)が前提されており、それだからこそ、「意味」のやり取りという言語にとって最も本質的な行為が成立するわけです。ことばは誰かと出会い、互いに理解し合うことで、仲間になるための道具とも言えます。その意味からも、「たったひとり」だけのためのことばなど本来は意味をなしません。ですから、本当は「たったひとりのクレオール」ということば自体、明らかに矛盾しています。それがクレオールであるなら、「たったひとり」だけのためであり得ようはずはないのです。

しかし、聴覚障害児教育の世界では、この「矛盾」が矛盾として意識されることはほとんどありませんでした。むしろ、その根本的「矛盾」の方向へと子どもたちを積極的に導いてきたと言わざるを得ない面があります。母親と辛うじて通じ合うだけのことば、仲間と出会うことの決して出来ないことば(◆6)、そのような「声」のことば(音声言語)だけに、どうして私たちは強固にこだわってきたのでしょうか。

音声言語のみを絶対化した言語教育を受けてきた聴覚障害児たちは、その結果、多くの精神的負担やコミュニケーション上で大きな不全感を背負い込まざるを得ませんでした。決してきちんとは「聞こえていない」にもかかわらず、「聞こえているはず」という視線の中で生きていかざるを得ない子どもたちの苦しみを私たちは本気で考えたことがあったのでしょうか。なぜ私たちはそのような不適切な取り組みを繰り返してきたのでしょうか。どのような理由によって、そのような対応を正当化してきたのでしょうか。

前述した成人聴覚障害者女性と母親の話は、決して特別な例ではありません。私自身、似たような状況にある人を他にも知っていますし、聴覚障害者の世界に接したことのある方なら、同様の事例を見てこられているのではないでしょうか。そして、さらに付け加えるならば、親と辛うじて通じ合えるようなクレオールさえ十分に持ち得なかった子どもたちもいます。「聞こえる自分の親とは仕方なく口話で話すが、一番話が通じない」と語る成人聴覚障害者は少なくありません(◆7)。結局、彼らは親とは必要最低限のことしか話さなくなります。これは成人してからの話ですが、それならば、子ども時代はどうだったのでしょうか。小さいときだけは話は十分に通じ合っていたのでしょうか。残念ながら、そうではありません。彼らは、音声言語だけを与えられ、文字通り「たったひとり」でそれを自分の中で必死でクレオール化させようと試みましたが、その努力をもってしても、結局、音声言語は不完全で曖昧なコミュニケーション手段にしかならなかったというのが偽らざる実情です。それは誰ともきちんと繋がることの出来ないことばでしかありませんでした。その中途半端な声のことばでは親とさえ十分には意思疎通ができなかったというのが現実です。ここにも、またもう一つの「たったひとりのクレオール」という状況があります。

私たちが選択して、聞こえない子どもたちに与えた音声言語という「ことば」は一体、何をもたらしてきたのでしょうか。それは聞こえない子どもたちが誰と繋がることを目指して手渡されたことばだったのでしょうか。

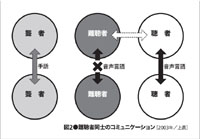

図2(クリックすると大きくなります)

------------------------------------------------

注

◆6……図2参照。聴者と聴者はもちろん音声言語で通じ合う。(手話言語を母語とする)聾者と聾者も手話言語で通じ合う。しかし、(手話を使用せず、音声言語だけで育てられた)難聴者同士にとって互いの不鮮明な音声は最も聞き取りにくく、理解し合うことは困難になる。発音明瞭度が低い難聴者の発音が、それでも何とか聞き取れるのは相手が聴者の場合のみである。また、難聴者にとって聞き取りやすいように「ゆっくり喋る」、「はっきり口をあけて明瞭に発音する」ことが出来るのは聴者だからである。つまり、聴覚障害児に音声言語の習得を目指させる場合、最初から聴者とコミュニケーションする状況しか念頭においていないということを意味する。しかし、難聴者が自分を支えるためには、同じ思いや体験を共有している、自分と同じ難聴者の仲間とのコミュニケーション(情報交換や励まし合い)が不可欠になる(あなたは落ち込んだとき誰と会いたくなるだろうか)。ただし、難聴者と難聴者が互いに音声言語でわかり合うことは極めて困難である。難聴者同士の組み合わせが最もことばが通じない。難聴者にとっては仲間であるはずの同じ難聴者が一番理解困難な遥かな遠い存在となる。音声言語のみで教育を受けた多くの難聴者が成人後、手話を学び始める理由のひとつがここにある。

◆7……なぜ、親が一番口話が伝わりにくい相手になるのだろうか。もし、相手が初対面の聴者であり、少なくとも意思疎通を図りたいと思ってくれている場合、ゆっくり喋ったり、口形をはっきりさせるというような配慮をしてくれる可能性はある。しかし、親はそういう態度はとらない。子どもが小さい時からそうしてきたように、普通に(あるいは早口に)喋るし、子どもの発音が不明瞭で聞き取れなくても、勝手に「わかった」つもりになって解釈する。つまり、「ある程度は聞こえているはず」だから「それでいい」という「間に合わせ」の理解枠から往々にして一歩も出ようとしないままなのである。成人ともなれば親子間で話し合わなければならない事柄も当然、複雑化するが、親の側にこのお仕着せの理解枠しかない以上、話せども話せども、「通じない」「伝わらない」親との溝は深まるばかりである。「通じている」という親の変わらない「思い込み」、あるいは曖昧なコミュニケーションから一歩も変化しない状況に、成人した子どもの方は、疲れ果て、失望、絶望して真のコミュニケーションに対する取り組みを遮断してしまうのである。一番きちんと理解してもらいたい人に一番伝わらないとは、このような意味である。

*

「たったひとりのクレオール」という奇妙な矛盾した概念は、私に根源的な問いを投げかけてきます。それは聴覚障害児教育の世界にあるさまざまな問題に不可避に関連する問いであり、と同時に、それらの根底にあって、すべてを決定している私たちの障害観という本質問題に向けて真っ直ぐに差し出された問いかけでもあるように思われます。本書はこの問いに対する私なりの応答の試みです。

|

|